सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17-A की संवैधानिक वैधता पर बंटा हुआ फैसला सुनाया है. जस्टिस नागरत्ना ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की बात कही है तो वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने जांच के लिए सरकार की जगह लोकपाल या लोकायुक्त को अधिकार देने का तर्क दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17-A की संवैधानिक वैधता पर बंटा हुआ फैसला सुनाया है. जस्टिस नागरत्ना ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की बात कही है तो वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने जांच के लिए सरकार की जगह लोकपाल या लोकायुक्त को अधिकार देने का तर्क दिया है.

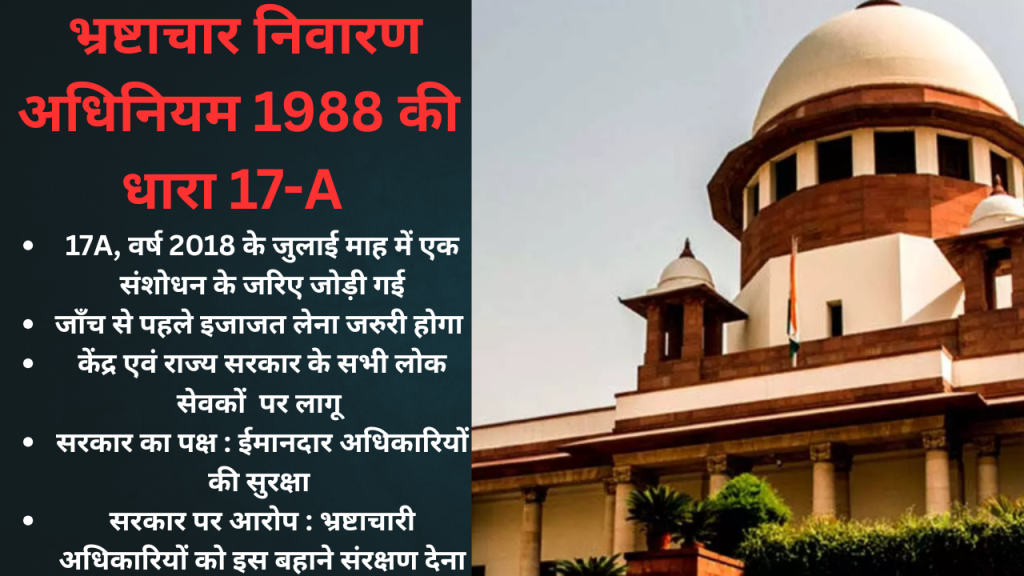

भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है. यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं करता, बल्कि जनता का भरोसा, शासन की विश्वसनीयता और न्याय व्यवस्था की आत्मा को भी कमजोर करता है. भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988. इस कानून का उद्देश्य साफ है- सरकारी पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना और जनता के पैसे तथा अधिकारों की रक्षा करना. लेकिन समय-समय पर इस कानून में ऐसे संशोधन किए गए, जिन पर यह सवाल उठने लगे कि क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हैं या फिर भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए. साल 2018 में इसी कानून में जोड़ी गई धारा 17-A ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी. यही धारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में विवाद का केंद्र बन गई है.

धारा 17-A क्या है, जिस पर है विवाद?

धारा 17-A के अनुसार, यदि किसी सरकारी अधिकारी पर यह आरोप है कि उसने अपने आधिकारिक पद पर कोई निर्णय या सिफारिश करते समय भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. सरल शब्दों में कहें तो, पुलिस या जांच एजेंसी किसी अधिकारी के खिलाफ सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती, जब तक सरकार हरी झंडी न दे. हालांकि, रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने जैसे मामलों में यह शर्त लागू नहीं होती. यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि सवाल उठता है कि जब जांच सरकार के ही अधिकारियों या मंत्रियों से जुड़ी हो, तो क्या सरकार निष्पक्ष रूप से अनुमति दे पाएगी?

जनहित याचिका और उसका उद्देश्य

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की गैर-लाभकारी संस्था ने इस धारा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना था कि यह प्रावधान संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है. इस याचिका का उद्देश्य केवल एक कानून को चुनौती देना नहीं था, बल्कि यह तय करना था कि भारत में भ्रष्टाचार की जांच कितनी स्वतंत्र और कितनी निष्पक्ष होगी.

संविधान से जुड़ा सवाल

इस मामले में मुख्य रूप से संविधान के दो अनुच्छेदों का जिक्र हुआ है. अनुच्छेद 14, जो समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि धारा 17A इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह कानून के सामने सभी को बराबर नहीं मानती और न्याय तक पहुंचने में बाधा डालती है.

याचिकाकर्ता ने बताया कि इससे पहले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था. अदालत ने तब कहा था कि जांच पर कार्यपालिका का नियंत्रण लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. अब वही व्यवस्था नए नाम और नए कानून के जरिए वापस लाई गई है, जो अदालत के पुराने फैसलों का अपमान है.

जांच की स्वतंत्रता पर सीधा हमला

जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्वतंत्रता होती है. अगर जांच शुरू करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़े, तो जांच एजेंसियां केवल नाम की स्वतंत्र रह जाएंगी. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह व्यवस्था पुलिस और जांच एजेंसियों को सरकार के अधीन बना देती है.

भ्रष्टाचार अक्सर नीतिगत फैसलों में ही होता है. टेंडर, ठेके, लाइसेंस, परियोजनाएं और अनुमति, यही वे क्षेत्र हैं जहां बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है. यदि इन्हीं फैसलों को जांच से बाहर कर दिया जाए, तो भ्रष्टाचार कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा.

देरी से न्याय को पहुंच सकता है नुकसान

भ्रष्टाचार के मामलों में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. फाइलें बदली जा सकती हैं, दस्तावेज गायब हो सकते हैं और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है. यदि जांच शुरू होने में ही महीनों लग जाएं, तो सच्चाई सामने आना लगभग असंभव हो जाता है. इस कानून से ईमानदार अधिकारी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सभी डर जाएंगे. कोई भी सरकार के खिलाफ शिकायत करने से पहले सौ बार सोचेगा.